柿の木日記・

アウトリーチプログラム

職員がホールでの日々のできごとや、

アウトリーチプログラムなどについての

情報を発信しています。

2024年11月16日(土)

めぐろオータムアート2024 〈第12回 音楽と美術のWS〉「空間と音」1日目

めぐろオータムアート2024

第12回音楽と美術のワークショップ

『空間と音 ―目黒区総合庁舎とめぐろパーシモンホール』

《 WS概要 》

日時:2024年 11月16日(土)・11月17日(日) 10:30~17:30〈全2回〉

場所:【11/16】目黒区総合庁舎/【11/17】 めぐろパーシモンホール小ホール

講師:額田大志(作曲家・演出家)、秋岡陽(音楽史・フェリス女学院 学院長)

ゲスト:若原一貴(建築家・日本大学芸術学部教授)、渡邉智美(声楽家・俳優・メゾソプラノ)

参加者:11名(高校生以上対象)

サムネイル写真:Sumiko Okagawa

******************************

美術の創作を通して音楽の分野にアプローチしてきた「音楽と美術のワークショップ」。12 回目を迎える今回は、「空間と音」をテーマに目黒区総合庁舎とめぐろパーシモンホール 2 つの異なる空間で音の聞こえ方の違いを体験し、空間を活かした音楽の届け方を探っていきました。

1日目は建築物としても有名な目黒区総合庁舎、2日目は目黒区の音楽ホールであるめぐろパーシモンホールを舞台に繰り広げられたWS の様子を2回にわたってご紹介します。

1日目は当日WSをお手伝いいただいたインターンの学生さんによるレポートです!

WS1日目:11/16(土)@目黒区総合庁舎

目黒区総合庁舎をメイン会場に集まったのは、10代から70代の11名。

まずは本日の流れと注意事項を説明。その後参加者様と先生達の自己紹介を行いました!

建築を学んでいた方、音楽やダンスをやっている方、音響学を学びたいと考えている学生さんなど、WSに興味を持った理由も十人十色。

みなさんと一緒に取り組むこの2日間、どの様なWSになるのか期待が高まります。

そして、今回のメイン講師を務める額田大志さんからも自身のご紹介と共に、WSの内容についてお話をいただきました。

現代音楽をメインとした作曲やバンド活動と共に、現在は演劇のフィールドでも活躍する額田さん。

特に演劇では劇場以外の場所の作品も多く手掛けており、額田さんの作品を皆で鑑賞する時間もありました。

空間と音を最大限まで活かすことが出来ると、より強い作品の魅力を引き出せることを教えてくれました。

【音と音楽の個人的感覚の違いを学ぶ】

次に〈オーケストラ・様々な音を重ねただけの曲・先生が鳴らしたリズムのある拍手〉

この3種類を聴き、音か音楽か、個人の意見を出し合いました。メロディーがなければただの音、意図的にならされた音であれば音楽、そんな意見が多かったです。音と音楽に明確な違いはなく、感覚の違いだと学びました!

【空間と音を使ったレクリエーション】

[全員が円形になり、だんだん手拍子を速くするゲーム]

これが意外にも難しく、1人1人の感じ取るテンポ感が違う為、音がグラデーションするように滑らかにはなかなかなりませんでした。しかしこの“出来そうなのに出来ない”という事から笑いが起こり、全員の緊張が解け始めました!

[音しりとり]

前の人が出した後半の音を真似して、その続きをオリジナルで作り音を出すゲームです。それをストップがかかるまで円形になった状態で続けます。一定のテンポで前の人の音を覚えながら、自分でもすぐに音を生み出さなくてはいけないという少し集中力を要するゲームでした!

このしりとりの面白さはだんだん回を重ねるにつれ、「何か今まで出ていない音を出そう」と試行錯誤する事です。だんだん難しいリズムや動きに変わっていく為、覚えるほうはだんだん大変になってきます。作り手はどんどん個性的なリズムと動きをしだし、やっている自分までおかしくなってしまう。身体を使って音を出すだけだが、“音と音楽の違い”をレクリエーションを通して感覚で学ぶ事が出来、参加者の皆様も真剣に、そして楽しそうに取り組んでいました!

【空間と音はどのように関係しあっているのか】

参加者同士の場が和んできたところで、次は空間の演出について触れていきます。。

距離・視覚的要素・ライトアップ・空間の密閉度・作り手の動きの激しさにより、同じような音でも受ける印象が変わることを体感。またどの演出が好きか聞いたところ、バラバラになった事から、演出に正解がない事も学びました!

午前中のワークショップはここまで。

お昼休憩をはさみ、午後はお待ちかねの庁舎ツアーです!

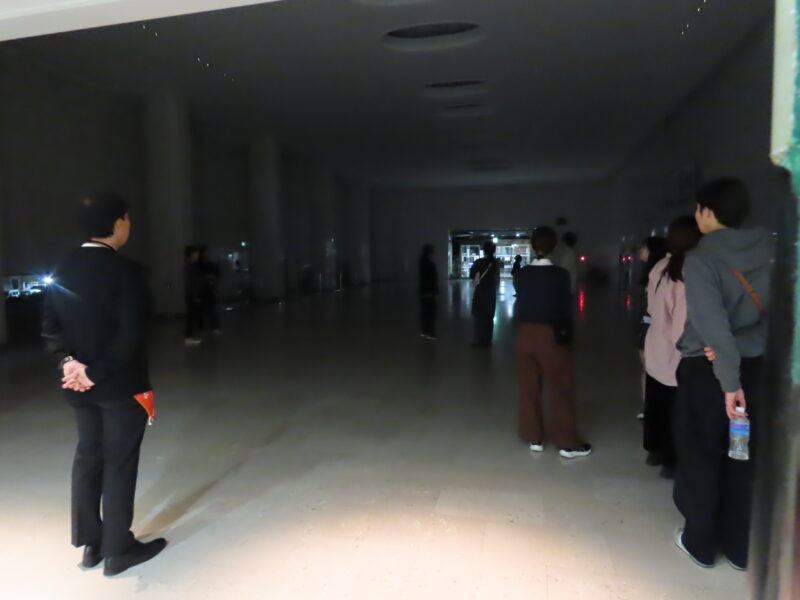

【建物の仕組みを知り、音への影響を知る】

この目黒総合庁舎は日本を代表する建築家、村野藤吾さんによって作られたものです。

村野氏がこだわった庁舎の作りを専門家である建築家の若原一貴さんと一緒に巡り、解説して頂きました!

また、俳優でオペラ歌手の渡邉智美さんが『赤とんぼ』『ハバネラ』の2曲を建物の色々な箇所で歌い、空間とがどのように音に影響し、表現の奥深くするのか、目と耳で聞き印象の違いを学びました!

特に庁舎内にある螺旋階段は作りが綺麗なだけでなく、現代ではもう作れない職人技がいくつも使われていました。そういった職人技が空間に与える効果を変え、音の反響も普通の階段とは異なり、洗練された響きになっている印象を受けました!

参加者の皆様からも、建物の作りと響きの違いに感動したという声を多く頂きました。

【グループワーク】

ここからはいよいよ創作タイムです。

3グループに分かれ、巡った庁舎内の中から1つ好きな場所を選び、3つの曲から一つ楽曲を選んで演出を考えて発表してもらいます。

曲は〈①ドビュッシー『月の光』②太田裕美『木綿のハンカチーフ』③Aphex Twin『4』〉のジャンルの異なる3曲をご用意しました。

まずは皆で作戦会議…このあとそれぞれの場所で創作開始です!

【グループ毎に作品発表!】

[チーム1]はエントランスで水の反響を活かした演出でした。広い空間をメンバーが妖精のように軽やかに動き回る事で、微かな足音と揺れを感じ、幻想的な空間と音になっていました。また、それぞれ葉っぱや水の入ったペットボトル、笛など音の出るモノを持ちながらだった事も良い効果をもたらしていたように感じます。

楽曲:Aphex Twin『4』

[チーム2]は螺旋階段を使った演出でした。スピーカーを持ったメンバーが1人、上から下へ、下から上へと移動するのですが、踊りながら行う事で音にも変化を及ぼしていました。聞き手とスピーカーの間に踊っているメンバーが時々挟まることで、音が遠くに聴こえる瞬間があり、螺旋階段という動きのある建物がその効果を大きくしていたように感じました。

楽曲:Aphex Twin『4』

[チーム3]は和室を使った演出でした。和室の床にスピーカーを埋め、聞き手に寝そべらせる事で振動が伝わり、映画館のような空間が作られていました。和室という趣のある閉鎖的な部屋と選んだ曲が、やすらぎを生み出していたように感じました。突飛なアイディアとそれを活かした演出が素晴らしかったです!

楽曲:Aphex Twin『4』

どのグループも空間をどの様に活かしていくかを考えながら創作していて、

建築物の特徴を学んだことが、創作に繋がっていたように感じました。

グループごとに作品の着眼点や工夫した部分についてお話を聞きながら

それぞれの作品のフィードバックを講師の皆さんからいただき、これにて1日目は終了です!

2日目の明日は「めぐろパーシモンホール」に会場を移し、音楽ホールでのパフォーマンス創りに挑んでいきます。

皆さん1日目、お疲れ様でした!

インターン武藤