柿の木日記・

アウトリーチプログラム

職員がホールでの日々のできごとや、

アウトリーチプログラムなどについての

情報を発信しています。

2025年1月18日(土)

大人の演劇ワークショップ《入門編》『ミニ演劇への招待』

****************************

日程:【A】1/18(土)10:30~15:30 /【B】1/19(日)10:30~15:30

※1日完結2回開催

会場:中目黒GTプラザホール

参加者:【A】15名/【B】17名

講師:柴幸男(劇作家・演出家、ままごと主宰)

+多摩美術大学 演劇舞踊デザイン学科の学生たち(2年生 3名 ガワ/サル/オリュウ)

****************************

今回の柿の木日記は大人演劇のワークショップです。

演劇に初めて触れるという方も参加しやすい一日完結型の《入門編》として開催しました!

講師の柴幸男さん

講師の柴幸男さん

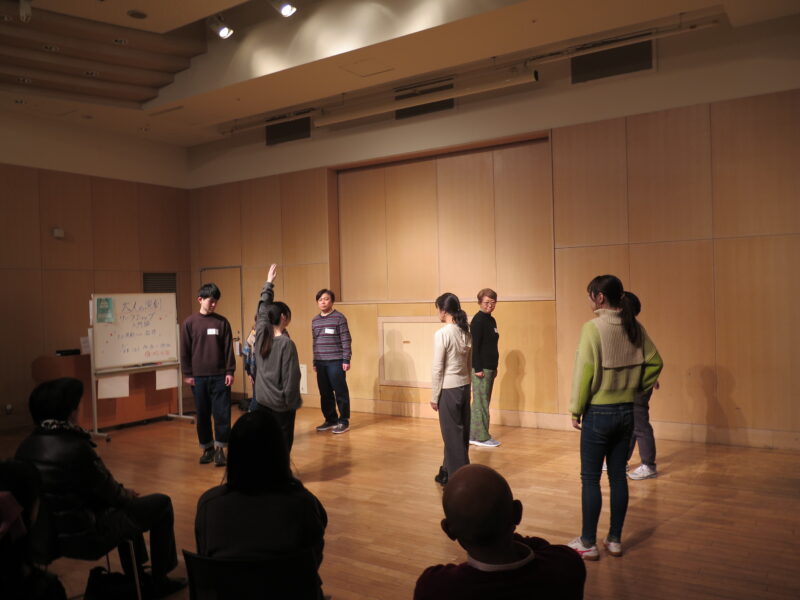

午前10:30、ワークショップのスタートです。

まだ午前中ということもあり、動くには体が起きていない時間…初めはシアターゲームでウォーミングアップをしていきます。

まず初めはイス取りゲーム。と言っても、ただの椅子取りゲームではありません。この椅子取りゲームはシアターゲームによく使われるものであり、まず椅子は空間に均等に散らばるよう配置し、「鬼」を椅子に座らせないよう全体で協力して行う椅子取りゲームです。これは個人戦の椅子取りゲームではなくチーム戦なので、演劇において必要な「周りと協力する力を育てる」という点がポイントのシアターゲームになります。講師の柴さんが鬼になりゲームスタート。初めは参加者のみなさん、慌てていた様子でしたが話し合いを経て「鬼から遠い人が動く」や、「鬼の後ろの人が動く」など、声掛けをしながら移動することによってスムーズに椅子取りゲームができました。他者との協力がポイント、ということの重要さがわかります。

次に仲間探しゲームです。これはお題に対して思ったことをみんなで一斉に声を出して仲間を見つけるゲームです。発声の力を必要としますが、それと同時に聞く力も必要です。そして、そのお題に対して自分の意見をしっかり持って発信できるかというところも実はこのシアターゲームで習得できる演劇において大切な要素です。

その後もいくつかのシアターゲームをし、段々と発展的なさらに演劇らしいゲームになってきました。「ナイフとフォーク」というゲームでは似たようで異なるふたつの「モノ」相手と被らないように体を使って表現するゲーム。最初は簡単な「バラ」と「花瓶」などでしたが、太陽や月、マヨネーズやケチャップなど抽象的なものがお題に出されとても盛り上がりました。参加者のみなさんのそのものに対する認識やどのような質感を抱いているのかを見てて感じられて、とても面白かったです。

その他、2チームに別れてお題の静止画でシーンを作ったり、そのシーンを動かすしてみるゲームをしました。遊園地というお題ではジェットコースターを表現した方がいましたが、その後にもう1人「ジェットコースターの座席」を表現した方がいて、1人が一つ役割を持つのではなく合わさって物が完成するという新しい観点を得られました。

そして午後はいよいよ作品の創作に取り掛かります。

まずは今回アシスタントとして入っている演劇を学ぶ学生3人が作ってきた一人芝居の作品を鑑賞。

ガワさんによる「青い」、オリュウさんによる「あ、らぶふぁんとむ。」、サルさんによる「うさぎとかめとみの」の3つです。

一人で作ってきてくださったこの作品に、ワークショップ参加者の方々が混ざるというかたちで演劇を作り上げます。

1作品目、「青い」

これは宮沢賢治の春と修羅の序より、

「わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です」

という1文から始まる。セリフを発しながら時折片方の拳で腿を等間隔に叩き、もう片方の腕を時計の針のように上から下へ下ろす演出が印象的でした。1人で語られているにもかかわらず、なにかとても壮大で長い作品を見たような気分です。

2作品目「あ、らぶふぁんとむ。」

ホワイトボードにひらがなで書かれた題名を見て、可愛らしい作品を勝手に想像していましたが、そんな想像が一瞬で消されるようにB’zの「LOVE PHANTOM」が流れて始まる芝居。何かを1人でずっとさがしているけれど見つからないのか、「あっ、、あぁ、、、!!とだけ発語してカバンの中を全てだし上着まで脱いでしまい。何を思っているのか?なぜ叫んでいるのか、言葉が「あ」しかない分とても想像力をはたらかせて見ることができ、様々な解釈がある作品だと思いました。

3作品目、「うさぎとかめとみの」

うさぎとかめまでは、あの日本昔ばなしの、、、となるが、「ミノ?」とはなんだろう。とてもみのが気になりながら始まる芝居。始まりはうさぎとかめの冒頭部分、レースの勝負が始まります。うさぎが途中で寝るまでは一緒なのですが、、、「Last year, my father passed away.」いきなり聞こえてきた英語で舞台は一気に雰囲気が変わります。

「私の父の名前はみのる。」みのる!?!?!みのって、お父さんの事だったのか〜!!!と、おもわぬ伏線回収。うさぎとかめを幼い頃読み聞かせをしてくれた父との回想シーンの最後幼少期の「わたし」が投げた空き缶がうさぎに当たって、うさぎは居眠りしていること気付いて物語が終了。ファンタジーと現実の融合がとても面白い作品であり、また本人の実際の過去の記憶が練り込まれているのが面白かったです。

そして、3つの作品のうち好きな物に参加者の皆さんも加わり、創作開始です。

「どんな意図で作った作品か?」「なぜこの様な演出になったのか」「私たちが加わるなら、どこだろう」

様々な意見が飛び交います。早速動き始めるチームや、紙に書いて細かいところまで構成を決めていくチーム。話し合いを聴きながら出来上がっていく過程を見るのがとても楽しかったです。

発表「青い」

そして1時間半程度みんなで話し合いを重ね、実際にやってみて、遂に本番。

「青い」は、集まった人数が1番多く且つ抽象的な作品でセリフも独白のようなものだったため、どのようにみんなで作り上げるのか、と思っていました。

ですが、完成されたものは空間を埋めるようにみなで歩き、バラバラの方向を向いたりして、特にセリフは吐かずシンプルで洗礼されていて、そしてとても統一感があるものでした。統一感がありながらも個人個人の個性が出ていてとても魅了されました。

発表「あ、らぶふぁんとむ。」

「あ、らぶふぁんとむ。」は、「あ」しか言わないと言うルールは守りつつ原作のものを探したり叫んだりというものとは全く変わり、ラブ要素が強めに出たとてもコメディチックでロマンチックな作品になっていました。ここのチームはシアターゲームでやったことを活かし「足し算の演劇」になっており、後の意見交流では、参加者同士意見に対して全てYESで答え、その上で足し算で作りあげた為、個性が強めにもかかわらず上手くまとまり見ていて楽しかったです。原作者が脇役になっているのもまた惹き込まれる要素の一つであったと感じました。

発表「うさぎとかめとみの」

「うさぎとかめとみの」は、1番人数が少なかったですがそれが返っていい働きをしているように感じ、また原作に忠実ではあるけれど変更部分はガッツリと変更しているところが面白かったです。「Last year, my father passed away」という英語の文が「去年、私の父は死んだ。」と日本語になっていて驚きましたが、日本語ではっきりと伝えられたことにより、サルさんの演技と周りの空気がそこで変わったのが感じられ、演劇を作るということの面白さを実感しました。

これは1日目の発表ですが、2日目は演技をすることに対してすごく積極的な意見が飛び交い、一日目とは全く別の良さがある作品たちが仕上がってました。

例えば「あ、らぶふぁんとむ」では2日目はラブ要素は全くなく、日常の「あ」に重点を当てていたり、「うさぎとかめとみの」ではサルさんの新しい過去の話が追加されていたり、「青い」ではセリフを喋る方がガワさんだけでなく、参加者もセリフを発していたり。一緒に作る人によって全く印象が違う作品が出来あがる点が、やはり創作の面白さだと感じました。

2日目「あ、らぶふぁんとむ。」

2日目「あ、らぶふぁんとむ。」

2日目「青い」

2日目「青い」

2日目「うさぎとかめとみの」

2日目「うさぎとかめとみの」

たった3分の演劇なのに参加者の皆さん、講師の皆さんの作り込みの細さに驚き、人と人とのキャッチボールで成り立つ演劇の面白さに改めて気付いた大人の演劇ワークショップでした。

インターン 小林

柴さん、学生アシスタントの皆さん!2日間ありがとうございました

柴さん、学生アシスタントの皆さん!2日間ありがとうございました